“Ya verán cómo se las gastan los revolucionarios”, ironizó uno de los estrategas de Mucio P. Martínez. No obstante, los simpatizantes de Francisco I. Madero desdeñaron la información, quizá porque faltaba poco para que el presidente León de la Barra dejara el poder a Madero...

El cielo de Puebla amaneció cubierto de nubes que —dijo alguien por ahí— parecían pintadas por los ángeles que trazaron la ciudad. El color azul estaba cubierto de miles de pinceladas blancas extrañamente angulosas e insólitamente simétricas.

Los poblanos citadinos vieron sorprendidos aquella formación de vaporosos velos blancos. Alguien supuso que la bóveda celeste proyectaba lo que parecía ser un mensaje; empero, no se atrevió a manifestar su mal presentimiento. Entre ésa y otras interpretaciones hubo sentimientos alentadores unos y aflictivos otros, todos con el carácter íntimo que no admite interlocutores.

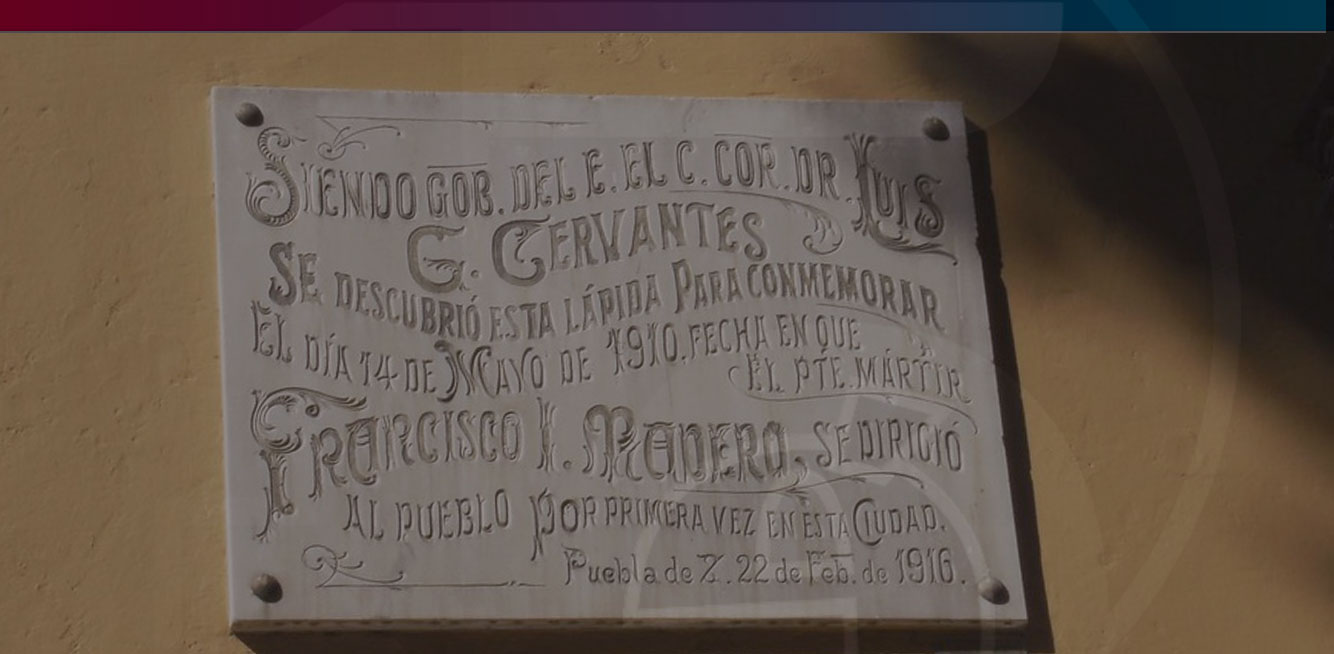

Era el día planeado para la reunión previa de apoyo a Francisco I. Madero, el hombre que despertó la esperanza de México. La convocatoria que había empezado como un tímido rumor, se convirtió en una invitación entusiasta y abierta, palabras que corrieron por las calles de la Angelópolis. “La cita es en la Plaza de Toros. Cuando se oculte el sol festejaremos la victoria y esperaremos hasta que arribe Madero. Será el amanecer de la nueva República”.

Mientras que la sociedad se alistaba para acudir al llamado popular, los federales inconformes con Madero también se preparaban para disolver a los grupos de simpatizantes. ¡Denles duro!, había dicho el coronel Aureliano Blanquet a sus colaboradores, orden que pudo haber sido uno de los malos presagios que se quedaron en el fuero interno de quienes observaron el cielo de ese día: estaba decorado con nubes esculpidas por los vientos del mes de julio. Corría el año 1911[1].

La espía con refajo

Fue un secreto a voces la conspiración. El ex gobernador de Puebla Mucio P. Martínez había prometido a sus esbirros que acabarían con Madero para restablecer el “orden porfiriano”. La información, que también empezó como un rumor, salió de la casa del licenciado Celerino Flores, colaborador de Mucio. Una modesta sirvienta de Flores escuchó el plan, se lo confió a su comadre dueña del tendejón de la esquina, y ésta, a través del capitán Bernardo Cobos López, puso sobre aviso a los maderistas.

Gracias a la confidencia de esa “espía” con refajo, se enteraron de que en el amanecer del día 12 de julio estallaría el cuartelazo martinista planeado para provocar un conflicto con las tropas revolucionarias: se dedicarían a saquear y violar mujeres. Culparían al populacho por las muertes y los delitos que ellos mismos cometerían desprestigiando así a la Revolución. Se supo también que la estratagema incluía todo tipo de artimañas pensadas para incriminar al pueblo. Una de ellas consistía en difundir una mentira que parecía verdad: “Si algo grave le ocurre al jefe triunfante de la Revolución, don Francisco I. Madero, al llegar a esta ciudad, pasaremos a cuchillo a todos los científicos de Puebla”.

“Ya verán cómo se las gastan los revolucionarios”, ironizó uno de los estrategas de Mucio P. Martínez. No obstante, los simpatizantes de Francisco I. Madero desdeñaron la información, quizá porque faltaba poco para que el presidente León de la Barra dejara el poder a Madero.

Además de los datos de primera mano que vertió la mucama de don Celerino, el general Abraham Martínez llegó a Puebla en misión secreta para investigar la posible celada en contra del señor Madero. Este enviado supo y comprobó que Mucio P. Martínez (sin parentesco con él) encabezaba el movimiento cuyo objetivo era dar muerte a Madero. El general Abraham Martínez se enteró de que planeaban hacerlo valiéndose del uso de dinamita. “Se trata de individuos de la antigua administración —informó a sus superiores de la Secretaría de Gobernación—; son los mismos que tienen un pacto con Ángela Conchillos, la madama que fue amasia de Miguel Cabrera. Entre los principales implicados —acotó— están los señores Carlos, Mariano y Marco Antonio Martínez Peregrina, hijos de don Mucio; también el general Luis G. Valle y el coronel Aureliano Blanquet forman parte del complot”.

Secreto a voces

El sacerdote Francisco Esparza pudo haber evitado la tragedia. Pero no lo hizo a pesar del aviso del teniente coronel Raúl Bretón, confidencia que, diría después el cura, se le atoró entre los pliegues de la sotana: “No venga al cuartel esta noche, padre —lo había alertado Bretón—; habrá muchos balazos y alguno de esos proyectiles puede lastimarlo”. Por esa omisión o cobardía el sacerdote tuvo una crisis nerviosa cuando escuchó los lamentos de los heridos y el plañir de sus deudos. Nunca se perdonó el haber desestimado la alerta del militar. De ahí que pasara el resto de sus días con la congoja clavada en el pecho, dolor provocado por las lágrimas de las viudas de los caídos en el Paseo Bravo, lugar donde los llamados “pambazos” los recibieron a tiros. Nada atemperó su pesar; ni siquiera el haber comprobado las trampas mercenarias de Blanquet, estratagemas diseñadas con alevosía criminal pues mató inocentes amparándose en la ley.

El odio de Ángela Conchillos fue otro de los factores que influyeron en la matanza de maderistas. La señora había jurado vengar la muerte de Miguel Cabrera, su amante y jefe de la policía que cayó sin vida cuando intentó catear la casa de los hermanos Serdán: la bala que disparó Aquiles perforó su corazón. Así acabó el atrabiliario Cabrera cuya ausencia llenó de odio a la proxeneta Conchillos.

Todo Puebla sabía de oídas que la tal Ángela contaba con la ayuda de los tres hijos del ex gobernador Mucio P. Martínez y la simpatía del general Luis G. Valle, colaborador de Blanquet. “Ahora sí no se nos escapa el enano”, anticipó Conchillos. Tal vez sin saberlo, con su actitud, Blanquet correspondió a ese malévolo deseo de vengar a Cabrera, el torvo criminal porfirista.

Francisco I. Madero, el objetivo

El tiroteo que duró toda la noche puso a rezar al pueblo. Ya en la madrugada, al escucharse los disparos de cañón y ametralladora, presintiendo lo peor, muchas familias interrumpieron sus rezos para abrazarse y llorar. El “que Dios nos proteja” llenó el espacio de vecindades y casas. No obstante la petición al Creador, las balas del ejército de Blanquet mataron a una centena de entusiastas maderistas cuyo sueño democrático los convirtió en fiambres.

Los pambazos tomaron por asalto la Plaza de Toros. Su misión fue acabar con los maderistas anticipándose a la visita de quien de cualquier manera sería mártir de la Revolución. Así que se dieron a la tarea de emular a los peores carniceros del Medievo y, con la bayoneta calada, sacaron las tripas de las mujeres y niños que encontraron en su camino rumbo a los toriles y corrales, precisamente donde estaban refugiados otras mujeres y niños acompañantes de sus esposos y padres, grupos que también mataron.

Según un testigo, anónimo porque era subordinado de Blanquet y no quiso exponerse a ser fusilado, ahí, en los corrales, encontraron “verdaderos racimos de cadáveres y algunas mujeres que en las ansias de la muerte, con ese cariño innato que las madres sienten por sus hijos, estaban fuertemente abrazadas a sus niños”. Ese mismo espectador dijo que aquello “daba un aspecto horripilante a los muertos” cuyos cuerpos presentaban los estragos de las balas expansivas que complicaron su identificación, pues tenían la cabeza destrozada. El testimonio se perdió entre los polvos del tiempo.

Aureliano Blanquet ratificó así su fama de malvado, prestigio ganado a pulso en Izúcar de Matamoros, cuando se enfrentó a las fuerzas de Emiliano Zapata comandadas por Andrés Flores, Ireneo Vázquez, Rosalío Chépero, entre otros. En esa ocasión Blanquet ordenó a sus tropas que pasaran a la bayoneta a cuantas personas encontraran en las calles. Los soldados repartidos en grupos ejecutaron el mandato del coronel irrumpiendo en las casas donde saquearon y asesinaron a cuanta persona hallaron, sin distinción de sexos y edades.

El llamado del más allá

Cuando Madero llegó a Puebla, horas después de la masacre, fue enterado de todo lo ocurrido. “Blanquet y Mucio son los conspiradores —le dijeron—. Por culpa de estos traidores han muerto muchas de las mujeres, niños y hombres que ayer se apostaron en La Plaza de Toros para protegerse y recibirlo a usted con el entusiasmo que fue aplastado por aquellos que planean asesinarlo”.

“No muchachos, no crean nada, nuestros enemigos, son hoy nuestros mejores amigos…” respondió Madero con la ingenuidad que lo caracterizó. Quizá pensaba en lo que quince años antes le había dicho el espíritu de su hermano (“serás un mártir”). Puede ser incluso que por ello haya preferido olvidarse de las víctimas a pesar de que habían muerto por la causa, por el ideal que él representaba.

Después de insistir en lo que había dicho (“No muchachos, no crean nada…”), sin dar crédito a los informes del pueblo, Madero abrazó al coronel Blanquet [2], actitud que se interpretó como una maniobra para evitar otro atentado y mostrarle a los federales su buena disposición. Sin embargo, no faltaron los que dijeron que estaba asustado. También hubo alguien que aseguró que Madero había aceptado el destino que le predijo el espíritu de su hermano muerto tres lustros antes. Los menos creyeron que se trataba de una estrategia que le permitiría llegar a la presidencia para, una vez en el cargo, actuar conforme a la ley consignando a los asesinos del 12 de julio. Pero todos fallaron.

Ese día 12 de julio las nubes blancas esculpidas por los ángeles dejaron su lugar a los nubarrones que presagian tormenta, en este caso la nacional que produjo el chacal Victoriano Huerta cuando asesinó a Madero.

El diablo había pintado el cielo de negro y nadie lo notó.

[1] Vázquez Gómez, Francisco, Memorias. Biblioteca Virtual Antorcha

[2] Álvarez y Álvarez de la Cadena, José: Justicia Social, anhelo de México. Ed. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Senado de la República